CMI

Che cos'è l'approccio c.m.i.?

Il nostro modello operativo si basa sul fatto che oggi l'intervento logopedico, rivolto a soggetti in condizione di DSA non è finalizzato esclusivamente a favorire gli aspetti formali del linguaggio (fonologia, lessico, morfosintassi): le neuroscienze hanno infatti messo in evidenza come siano basilari gli aspetti esperienziali della vita di un bambino che sono sostenuti dal senso/ percettivo emozionale motorio (Karmiloff Smith,1995). Per questo motivo si è deciso di utilizzare l’approccio c.m.i. della Dottoressa Maria Luisa Gava

Tale approccio nasce nel 2009 a seguito di alcune considerazioni critiche relative agli aspetti applicativi degli strumenti di CAA (Gava,2007) e dalle nuove conoscenze che, in campo scientifico, le neuroscienze hanno evidenziato sul funzionamento del SNC e delle sue modalità di apprendimento. Nei quadri diagnostici multicomplessi un lavoro di orientamento alle dimensioni del mondo reale (spazio, tempo, relazioni e oggetti) può aiutare a stabilizzare le conoscenze del bambino. E’ importante che il bambino non venga solo ri-abilitato – ovvero aiutato a compensare i deficit- ma che – soprattutto – venga inserito nel mondo sociale e il mondo sociale in lui. I significati nascono infatti da una

semantica fenomenica costituita dall'esperienza del corpo nel suo agire nel mondo e diventano lessicali con lo sviluppo del linguaggio. ("il linguaggio è fittamente intessuto di esperienza…" - S. Pinker,1997).

Alcuni bambini accedono da piccolissimi presso la nostra struttura, dove, seguendo le indicazioni di Linee Guida Nazionali e Internazionali e le indicazioni di modelli EBM, viene erogato un modello naturalistico-evolutivo che vede la massima integrazione di interventi neuropsicomotori e successivamente logopedici , con la naturale presa in carico dei genitori, della famiglia della

scuola e di tutti i caregivers legati a quel singolo bambino. Questa è una fase che preferiamo definire Abilitativa proprio in funzione della massima plasticità cerebrale dei bambini coinvolti nel

lavoro.

Alcuni bambini accedono da piccolissimi presso la nostra struttura, dove, seguendo le indicazioni di Linee Guida Nazionali e Internazionali e le indicazioni di modelli EBM, viene erogato un modello naturalistico-evolutivo che vede la massima integrazione di interventi neuropsicomotori e successivamente logopedici , con la naturale presa in carico dei genitori, della famiglia della

scuola e di tutti i caregivers legati a quel singolo bambino. Questa è una fase che preferiamo definire Abilitativa proprio in funzione della massima plasticità cerebrale dei bambini coinvolti nel

lavoro.

Sempre più di frequente ci capita anche di osservare e prendere in carico in logopedia bambini e famiglie che giungono da noi più tardi, in fasce d’età più avanzate ,magari provenienti da altri contesti di trattamento, dove la richiesta da parte delle famiglie è fortemente orientata alla necessità di tradurre a livello adattivo, nella quotidianità dell’esperienza reale, ciò che è stato acquisito nei diversi contesti di trattamento. Spesso in questi casi ci si trova di fronte ad importanti difficoltà sul versante comunicativo che sembrano costituire ostacoli insormontabili nella vita quotidiana di bambini e famiglie. Costruire una modalità comunicativa per rendere partecipe un bambino nel suo contesto di vita è un diritto inalienabile, tuttavia ancora oggi prevale la convinzione che l’unica modalità sia quella verbale e che altre modalità vicarianti quella dello speech siano sfavorenti l’emergere del verbale. Convinzione infondata e confutata da innumerevoli studi e ricerche.

Nella presa in carico e nel trattamento logopedico dei bambini con DSA, pur dopo anni di trattamenti, si ha a che fare con bambini disorientati, che non sembrano avere consapevolezza del proprio corpo e di quanto li circondi, anche a causa di strategie terapeutiche che costruiscono competenze spesso iperspecializzate la cui integrazione, tuttavia, fatica ad essere operata spontaneamente. Osservando questi bambini, avendoli in carico per anni, verifichiamo quanto da

parlanti essi riescano anche ad imparare a leggere ed a scrivere, tuttavia troppe volte come azioni

isolate e non spendibili, imparano le regole della morfosintassi per esempio, ma, di frequente, senza che questi apprendimenti vengano davvero introiettati e migliorino significativamente il processo di consapevolezza del sé. Migliorano tutti i giorni, ma manca quel valore aggiunto che desti davvero la motivazione intrinseca che muove la dinamica interattivo-comunicativa. Ancor di più se ci riferiamo a coloro che non accedono ancora o non accederanno mai allo speech.

Nella presa in carico e nel trattamento logopedico dei bambini con DSA, pur dopo anni di trattamenti, si ha a che fare con bambini disorientati, che non sembrano avere consapevolezza del proprio corpo e di quanto li circondi, anche a causa di strategie terapeutiche che costruiscono competenze spesso iperspecializzate la cui integrazione, tuttavia, fatica ad essere operata spontaneamente. Osservando questi bambini, avendoli in carico per anni, verifichiamo quanto da

parlanti essi riescano anche ad imparare a leggere ed a scrivere, tuttavia troppe volte come azioni

isolate e non spendibili, imparano le regole della morfosintassi per esempio, ma, di frequente, senza che questi apprendimenti vengano davvero introiettati e migliorino significativamente il processo di consapevolezza del sé. Migliorano tutti i giorni, ma manca quel valore aggiunto che desti davvero la motivazione intrinseca che muove la dinamica interattivo-comunicativa. Ancor di più se ci riferiamo a coloro che non accedono ancora o non accederanno mai allo speech.

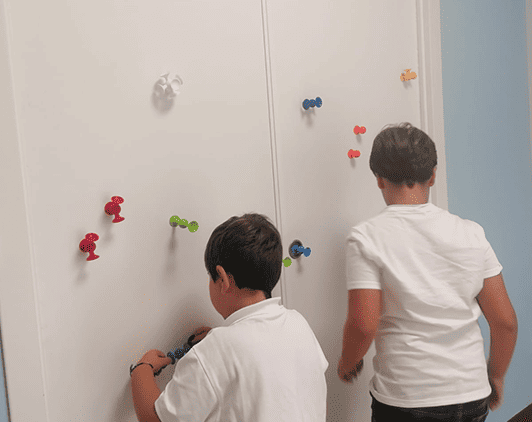

Quando nacquero i primi comunicatori digitali per i bambini, gli stessi avevano già a disposizione librerie di foto familiari e/ o simboli astratti, digitavano sempre lo stesso riquadro, il comportamento stereotipato si era tradotto in click ad oltranza su questi dispositivi. Non c’era quel percorso lungo, paziente, della costruzione di un repertorio che appartenesse ad un processo autentico del “fare”e di un “fare” condiviso. Lo sguardo di questi bambini certo si modificava, ma restava un profondo disorientamento. Il “fare” di cui parliamo non è altro che, secondo le attuali concezioni della Salute in termini di Life Span, la concreta possibilità di agire in uno spazio e in un tempo che si costruiscono a partire da esperienze nei contesti di vita motivanti, condotte a livello gruppale, con obiettivi ben calibrati e definiti nelle procedure, ma con una gestione altamente flessibile e personalizzata.